Бетоны

– искусственные каменные материалы, которые получают в результате твердения рационально составленной смеси из вяжущего, воды, крупного и мелкого заполнителя и необходимых добавок. По этому определению строительные растворы можно рассматривать как мелкозернистые бетоны, в которых отсутствует крупный заполнитель.По виду вяжущего вещества бетоны разделяют на цементные, гипсовые

, асфальтовые, полимерные. Наиболее распространены цементные бетоны.Заполнителями могут служить щебень, гравий, песок из естественных материалов (гранит, известняк, туф, опока) и искусственных (керамзит, шлак, перлит, зола

). Крупным заполнителем для бетонов обычно бывает гравий или щебень из естественного камня или отходов горнообогатительных предприятий и шлаков ТЭЦ. Крупный заполнитель, в зависимости от требований к бетону, выбирают по таким показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредным примесям, форме зерен, прочности, петрографическому составу.В качестве мелкого заполнителя для бетонов применяют естественный песок, песок из

отсевов измельчения изверженных горных пород или их смесей.Кроме

заполнителей в бетоне часто используются добавки, улучшающие его свойства и удобоукладываемость. Такими добавками могут быть дисперсные тонкомолотые вещества (трепел, доменные шлаки, золы и др.) и поверхностно-активные вещества (мылонафт).Широкое распространение бетона в строительстве поясняется

возможностью сравнительно легко изменять его свойства (прочность, плотность, теплопроводность, объемный вес) и изготовлять из него разнообразные по форме и размерам строительные конструкции.По величине

средней плотности (r о) бетоны разделяют на:–

особо тяжелые, r 0 > 2500 кг/м3 – для фортификационных сооружений;–

тяжелые (обычные), r 0 = 1800...2500 кг/м3 – для фундаментов, несущих конструкций каркаса;–

легкие, r 0 = 500...1800 кг/м3 – для внешних стен, конструкций перекрытий и покрытий;–

особо легкие (пористые), r 0 < 500 кг/м3; – для внешних стен, перегородок, покрытий, теплоизоляционных изделий.В зависимости от назначения, различают

обычные бетоны – для несущих элементов конструкций (колоны, балки, плиты), гидротехнические бетоны – для гидротехнических сооружений (плотины, шлюзы), бетоны для водопроводно-канализационных сооружений (трубы, резервуары), бетоны для стен и легких перекрытий, дорожные бетоны (для полов, дорожных и аэродромных покрытий); теплоизоляционные бетоны (ячеистые), бетоны специального назначения (жаростойкие, кислотоупорные).Назначение бетона определяет основные требования к нему. Так, для обычных бетонов наиболее важно гарантировать нормативную прочность на сжатие и морозостойкость, для гидротехнических – водонепроницаемость, стойкость к вымыванию и выщелачиванию, для стеновых и теплоизоляционных – малые теплопроводность и объемный вес, для специальных – огнестойкость, химическую стойкость и др.

Все общие и специальные свойства бетона обеспечиваются его

составом – рациональным соотношением компонентов, гарантирующим получение смеси с необходимыми показателями качества при минимальных материальных и энергетических затратах. Он устанавливается согласно расчету. При подборе состава бетона учитывают среднюю плотность, пористость, водопоглощение заполнителей.При смешивании рассчитанных компонентов бетона в зависимости от назначения образуется вещество по консистенции от жидкой сметаноподобной до густой тестообразной и, даже, жесткой едва влажной. Это вещество называют бетонной смесью. Бетонная смесь занимает промежуточное положение между жидкостями и твердыми телами. До определенного напряжения она имеет упругость и прочность структуры как твердое тело, а когда прочность структуры преодолена, система уподобляется вязкой жидкости.

Так же, как и строительные растворы, бетонные смеси характеризуются удобоукладываемостью – способностью заполнять заданную форму и образовывать плотную однородную массу. Для оценки удобоукладываемости бетонной смеси используют три показателя: подвижность, жесткость и связность.

Подвижность

определяется по оседанию стандартного конуса бетонной смеси. Различие высот (в сантиметрах) конусной металлической формы и бетонной смеси, которая была сформирована в этом конусе и осела, характеризует подвижность смеси и носит название осадкой конуса (ОК). По этому показателю удобоукладываемость маркируется буквой "П" и условной цифрой.Жесткость

определяется временем виброуплотнения бетонной смеси (в секундах) в специальном приборе и носит название показателя жесткости бетонной смеси (маркируется буквой "Ж"). В зависимости от удобоукладываемости бетонные смеси разделяют на марки (см. табл. 5.1).Связность

определяют по водоотделению бетонной смеси после отстаивания. В процессе транспортировки, укладки и уплотнения бетонной смеси не должно иметь место ее расслоение.Таблица 5.1 – Классификация бетонных смесей

|

Марка удобоукла-дываемости по жесткости |

Норма удобоукладываемости по показателям |

Марка удобоукла-дываемости по подвижности |

Норма удобоукладываемости по показателям | ||

|

жесткость ,с |

подвижность, см |

жесткость ,с |

подвижность, см | ||

|

Ж4 |

31 и более |

- |

П1 |

1...4 |

4 и менее |

|

Ж3 |

21...30 |

- |

П2 |

- |

5...9 |

|

Ж2 |

11...20 |

- |

П3 |

- |

10...15 |

|

Ж1 |

5...10 |

- |

П4 |

- |

16 и более |

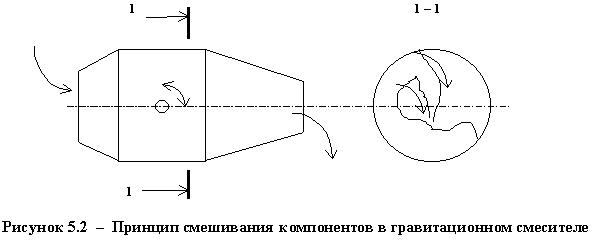

Приготовление бетонной смеси включает операции дозирования и смешивания

составных материалов. Для смешивания компонентов используют смесители беспрерывного или периодического действия (рис. 5.2).Время смешивания смесей объемом 500 л в гравитационных смесителях составляет от 60 до 90 сек, в зависимости от подвижности смесей.

Бетонная смесь, положенная в форму (опалубку), благодаря взаимодействию цемента с водой самопроизвольно твердеет, образуя камневидное тело – бетон. Бетонные смеси, заключенные в формы, уплотняют вибрированием, срок которого зависит от интенсивности примененного уплотнения и удобоукладываемости смеси.

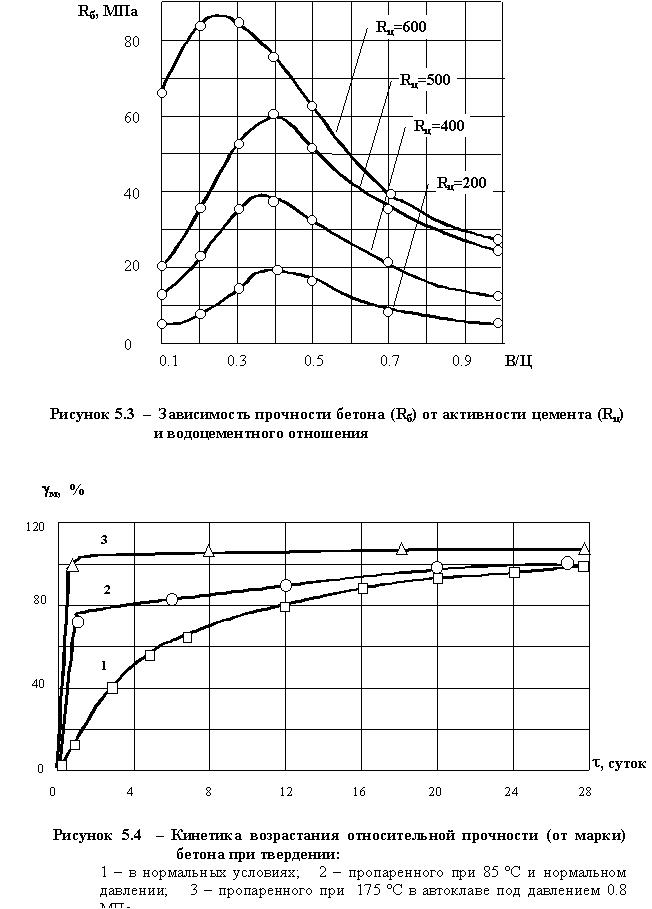

Основной характеристикой бетона как конструкционного материала является его прочность (которая, в основном, зависит от качества примененных минеральных материалов) и пористость. Определяют прочность бетона по

эмпирической формуле (5.1).При одинаковом качестве минеральных материалов прочность бетона прямо пропорциональна активности цемента, что видно из рис. 5.3. Вид и марку цемента выбирают в соответствии с назначением и условиями эксплуатации, принятой технологии изготовления. Марка цемента должна быть выше заданной марки бетона.

Важнейшими факторами, влияющими на приобретение прочности бетоном, являются продолжительность твердения и температурно-влажностные условия. Нормативную прочность бетон набирает через 28 суток твердения в нормальных условиях.

Ускорить процесс твердения бетона можно, при помощи тепловой обработки, которая состоит в повышении температуры бетона при обязательном его увлажнении. Теплоносителем выбирают водяной пар или паровоздушную смесь с температурой

60...90 оС. На рис. 5.4 показана кинетика возрастания прочности бетона, твердеющего в разных условиях.

Основными показателями физических свойств бетонов являются средняя плотность, пористость, водонепроницаемость, морозостойкость. Механические свойства бетона характеризуются показателями прочности на сжатие и растяжение. Наиболее простым и надежным способом оценки прочности бетона в конструкциях является разрушение на прессе образцов, изготовленных из того же бетона и в тех же условиях, что и сами конструкции.

При оценке прочности на сжатие за стандартные лабораторные образцы принимают кубы размером 150´ 150´ 150 мм (а также кубы с ребром 70, 100 или 200 мм), прочность которых подвергают испытанию при температуре 20 оС через 28 суток твердения в нормальных условиях. Предел прочности при сжатии таких стандартных кубов определяет марку бетона. В определении марки используют букву "М" и число, которое равняется пределу прочности в кг/см2.

Для тяжелого бетона, наиболее распространенного в производстве сборного и монолитного железобетона, установлены такие марки: М

50, М75, М100, М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М550, М600, М700, М800.При оценке прочности на осевое растяжение и изгиб за стандартные лабораторные образцы принимают призмы размером 150´

150´ 600 мм, прочность которых подвергают испытанию при температуре 20 оС через 28 суток твердения в нормальных условиях. В определении марки по прочности на растяжение используют буквы "Рt". Например, для тяжелого бетона установлены марки по прочности на растяжение: Рt5, Рt10, Рt15, Рt20, Рt25, Рt30, Рt35, Рt40, Рt45, Рt50.Технология производства бетонов в значительной степени случайный процесс, поэтому показатели прочности бетона имеют статистический разброс или статистическую неоднородность. Поэтому было введено понятие "класс прочности бетона" – среднестатистическое значение временного сопротивления эталонных образцов (куб 150´

150´ 150 мм), изготовленных и испытанных по стандартной методике. Класс бетона связан с маркой (средней прочностью бетона) таким соотношением:В

= Rср(1 + tg ) , (5.2)где В – класс прочности бетона

, МПа;Rср – средняя прочность бетона, МПа;

t – коэффициент принятой обеспеченности класса

бетона;g – коэффициент вариации прочности бетона, g = 13.5 %.

На практике пользуются менее сложной формулой: В = 0.778Rср

.

Согласно ДСТУ

Б В.2.7-43-96 установлены классы бетона, где цифрами определены величины прочности в мегаПаскалях или в других единицах:–

по прочности на сжатие: B3.5, B5, B7.5, B10, В12.5, В15, В20, В25...B80.–

по прочности на растяжение: Bt0.4, Bt0.8, Bt1.2, Bt1.6, Bt2, Bt2.4, Bt2.8, Bt3.2, Bt4.– по прочности на изгиб: Btb0.4... Btb8.

– по влагонепроницаемости: W2, ... W20.

– по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F1000.

Предел прочности на осевое растяжение для тяжелых бетонов в 8...20 раз меньше, чем прочность при сжатии. Соотношение этих величин

Rст/Rр может служить показателем качества (или дефектности) структуры бетона.