Древесина состоит на 99 % из органических веществ. Около

50 % ее массы составляет целлюлоза, а другую часть – лигнин и гемицеллюлоза, которые содержат вещества ароматической природы, полисахариды, моносахариды, органические кислоты.Под

действием потока тепла в древесине происходит пиролиз.Пиролиз

целлюлозы протекает по двум различным механизмам:1) при 200-280 оС целлюлоза в результате дегидратации превращается в уголь с выделением негорючих газов – угарного газа (CO), углекислого газа (CO

2) и водяного пара (H2O). Уголь способен поддерживать горение лишь тлением.2) при 280-340 оС целлюлоза превращается в смолу, которая легко выделяет в большом количестве горючие газы – метан (СН

4) и др. При пиролизе лигнина, который интенсивно происходит при температуре 350-500 оС, получается в основном уголь и деготь.Характер строения древесины определяет ее низкую теплопроводность и, одновременно, быструю воспламеняемость.

При воздействии источника зажигания происходит быстрое нагревание тонкого слоя

, испарение влаги и разложение древесины. Продукты, разложения, которые получаются при температурах ниже 250 оС, содержат, в основной, водяной пар, углекислый газ и малое количество горючих газов (они не загораются).При t = 250…260

оС начинает выделяться большое количество окиси углерода и метана, и возникает возможность воспламенения и самостоятельного горения (рис.7.4).Минимальная температура, при которой продукты разложения древесины способны зажигаться от источника зажигания, – температура воспламенения древесины.

После воспламенения верхний слой древесины нагревается до

t = 290…300 оС, обеспечивая максимальный выход газообразных продуктов и высоту пламени. Верхний слой продолжает нагреваться до t = 500…700 оС, и в результате процессов разложения превращается в древесный уголь. Образовавшийся древесный уголь экранирует поверхность от выхода горючих газов, но сам не загорается из-за недостатка кислорода (который полностью расходуется в зоне пламени). Прирост слоя древесного угля происходит по мере прогрева до 300 оС нижерасположенных слоев древесины, а его воспламенение и горение наступает, когда факел уменьшается, и к поверхности начинает поступать кислород.Пламя остается только возле трещин угля, где облегчен выход горючих газов – продуктов разложения древесины. Равновесию между скоростью разложения древесины, ее прогреванием и выгоранием угля обычно отвечает толщина

слоя угля 2-2,5 см. Когда вся древесина превратится в древесный уголь, общее горение продуктов разложения и угля прекращается, и дальше горит только уголь (фаза тления).

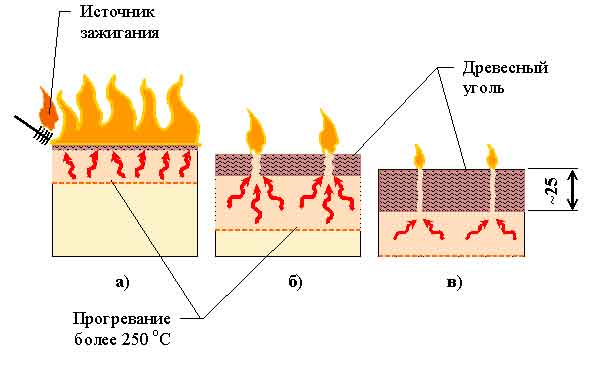

Рисунок 7.4 – Стадии горения древесины

а) воспламенение, горение большим факелом;

б) образование древесного угля, горение малым факелом;

в) экранирование поверхности древесным углем, переход в режим тления

Таким образом, при нагревании древесины можно выделить две основных фазы:

I

фаза (поглощение тепла, преобладание СО, СО2 и Н2О):110

оС – высыхание и выделение летучих ароматических веществ;110–150

оС – пожелтение древесины и усиление выделения летучих веществ;150-250

оС – появление коричневой окраски – начало обугливания и дымообразования.ІІ фаза

(горение, выделение тепла, затрата СН4):а) горение газов

250–280

оС – загорание горючих газов от источника зажигания;260–300

оС – горение большим факелом;б) горение углерода

300–500

оС – интенсивное образование древесного угля. Экранирование им поверхности. Горение малым факелом;350–450

оС – самовозгорание (при длительном прогревании температура самовозгорания снижается).Благодаря положительным свойствам, древесина, как строительный материал, сохраняет и будет сохранять свою важность еще очень долго. Но для повышения ее функциональных характеристик надо принимать меры, которые бы оказывали содействие уменьшению пожарной опасности. Анализ особенностей горения древесины дает возможность наметить пути относительно уменьшения горючести древесины и изделий из нее. Подробнее об этом – в одиннадцатой главе.