2.2 Горные породы и породообразующие минералы

(стр. 41-46)

Горные породы

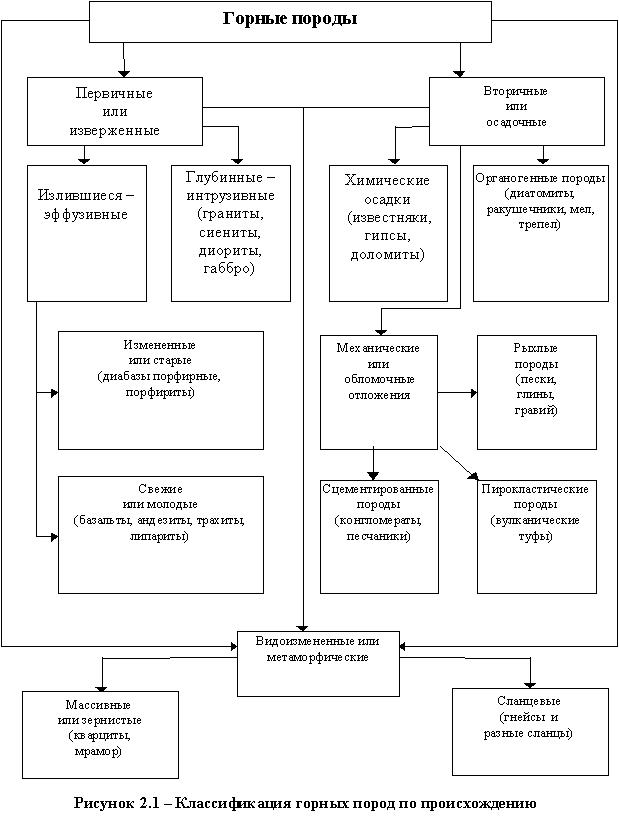

– это вещества, составляющие земную кору. Они различаются по условиям образования, структурным, физическим и химическим свойствам. Наиболее распространена классификация по условиям образования горных пород, в соответствии с которой существуют 3 основные группы: изверженные (магматические), осадочные и метаморфические (рис. 2.1).

Изверженные или магматические (первичные) породы

появились вследствие охлаждения и твердения магмы в недрах земной коры или на поверхности земли. Они существуют в массивном (скальном) или обломочном (рыхлом, сыпучем) виде.Массивные глубинные (интрузивные) породы образовались вследствие медленного охлаждения магмы на большой глубине при значительном давлении верхних пластов. Эти условия благоприятны для роста кристаллов, поэтому такие породы характеризуются большой средней плотностью, высокой прочностью (Rст = 1000…3500 кГ/см2), морозостойкостью, теплопроводностью и малым водопоглщением. Примеры таких пород: гранит, сиенит, диорит, габбро, лабрадорит.

Массивные излившиеся (эффузивные) породы формировались на небольшой глубине или даже на поверхности земли при отсутствии давления и быстром охлаждении магмы. В таких условиях расплав застывал в виде аморфной стекловидной или мелкокристаллической структуры. Излившиеся породы по свойствам близки к глубинным, хотя их прочность, обычно, несколько ниже (Rст = 400…3300 кГ/см2). К этой группе относят базальты, диабазы, порфиры, андезит.

Обломочные породы излившиеся, рыхлые и сцементированные образовались при извержениях вулканов. Некоторые из них – пористые, что является результатом взаимодействия частиц магмы с газами и парами. Если они откладывались в виде обломков, возникали рыхлые отложения – пемзы, вулканические пески и пеплы. Если они слеживались с течением времени или попадали в расплавленную магму, то формировались сцементированные породы – вулканические туфы, трасы.

Осадочные породы образовались вследствие химических, физико-механических и биохимических процессов в поверхностной зоне земной коры. Обычно они состоят из кремнезема в кристаллической и аморфной форме и водных алюмосиликатов, сульфатов, карбонатов. Их классифицируют по способу осаждения на химические осадки, механические и органогенные отложения.

Химические осадки

сформировались за счет кристаллизации солей из водных растворов в замкнутых водоемах. Это гипс, доломит, магнезит.Механические отложения образовались вследствие накопления продуктов разрушения или выветривания горных пород (глина, песок, гравий). А в некоторых случаях за счет взаимодействия с природными вяжущими возникли сцементированные осадочные породы – песчаники, конгломераты, брекчии.

Органогенные отложения – известняки, мел, диатомит, трепел – появились вследствие накопления с последующим уплотнением, цементацией остатков флоры и фауны (водорослей, кораллов, губок, раковин, скелетов).

Метаморфические породы сформировались из изверженных осадочных пород вследствие их вторичного преобразования под действием высоких температур и большого давления. В этих условиях изменялись: структура, минералогический и химический состав пород. В строительстве чаще применяются такие метаморфические породы как мраморы, кварциты, гнейсы, глиняные сланцы.

Горные породы представляют собой механическое объединение одного или нескольких минералов.

Минералы – это вещества (химические элементы или химические соединения), однородные по химическому составу, строению и физическим свойствам, из которых сформированы горные породы. Минералы в большинстве своем – твердые тела кристаллические или аморфные. Примерами твердых минералов являются: b -кварц (SiО2), каолинит (Al2O3·SiО2·2H2O), кальцит (CaSO4·H2O) и т.п. К жидким минералам относятся вода и ртуть. На сегодняшний день зарегистрировано более 7000 наименований минералов.

Каждый минерал имеет только ему присущие признаки, по которым его надежно отличают от других. К этим признакам относятся форма, химический состав, структура, плотность, механические свойства (твердость, прочность, спайность), оптические свойства (цвет, блеск, прозрачность, светопреломление и др.), тепловые, электрические и магнитные свойства (табл. 2.1).

В природе практически нет химически чистых соединений. В большинстве своем твердые и жидкие минералы содержат разнообразные примеси. Но на изменение состава минералов с одинаковой структурой влияют не столько механические примеси, сколько изоморфизм – способность элементов заменять друг друга в химических соединениях с равноформным (родственным) составом. Примером изоморфизма является минерал оливин, в котором атомы магния и железа взаимно замещают друг друга.

Существует и обратное изоморфизму явление, если вещества одинакового химического состава образовывают минералы с разными структурами. Это явление носит название полиморфизма (многоформности). Так, например, кварц имеет две модификации альфа и бета, карбонат кальция – тоже две: кальцит и арагонит, хотя их химические формулы одинаковы: в случае альфа- и бета-кварца – SiО2, а в случае кальцита и арагонита – CaCO3.

Таблица 2.1 - Породообразующие минералы

|

№ п/п |

Минералы |

Химический состав |

Цвет |

Истин -ная плот-ность |

Твердость по шкале Мооса |

Индивидуаль-ные признаки | |

|

1 |

Кварц |

Si О2 |

Белый, бесцветный |

2850 |

7 |

Большая тверд -ость, стеклянный блеск, ровный излом с гладкой поверхностью | |

|

2 |

Полевые шпаты |

Ортоклазы |

K2O.Al2O3× 6Si О2 |

Желт ., розов., красный, белый |

2600 |

6 |

Гладкая, ровная блестящая поверхность, спайности |

|

Плагиокла -зы |

Кальциевые натриевые алюмосиликаты |

Темно-серый, зелено-серый, восковый |

2600–2760 |

6 | |||

|

3 |

Слюды |

Мусковит |

Калиевый алюмосиликат |

Прозрачный, бесцветный |

2760 – 3100 |

2 – 3 |

Спайность в од -ном направлении с расслоением на листовые и чеш-уйчатые частицы |

|

Биотит |

Магнезийно-железо– алюмосиликат |

Черный |

3100 |

2 – 3 | |||

|

4 |

Глауконит |

Водный алюмосиликат железа и калия |

Зеленый, оливковый |

2200 – 2800 |

2 – 3 |

Мелкие круглые зерна зеленого цвета | |

|

5 |

Темно-окрашенные минералы |

Роговая обманка |

Железо-магнезиальный алюмосиликат |

Черный |

3100 – 3200 |

5,5-6 |

Кристаллы игольчатые призматичные |

|

Авгит |

Известково-магнезийный силикат |

Черный |

3200 – 3600 |

5 – 6 |

Кристаллы в виде коротких столбиков или зерен | ||

|

Оливин |

(MgFe)2Si О4 |

Оливково–зеленый |

3000 – 3500 |

6,5-7 |

Зернистые массы, похожие на зерна кварца | ||

|

6 |

Кальцит |

СаСО 3 |

Белый, серый, бесцветный |

2770 |

3 |

"Кипит" при воз-действии солян-ой кислоты (10 %) | |

|

7 |

Доломит |

MgCa(CO3) 2 |

Серовато-белый |

2800 – 2900 |

3,5-4 |

"Кипит" при воз -действии солян-ой кислоты (10 %) | |

|

8 |

Гипс |

CaSO4× 2H2O |

Бесцветный, белый |

2700 |

2 |

Мягкий | |

|

9 |

Ангидрит |

CaSO4 |

Белый с оттенком |

2800 – 3000 |

3-3,5 |

Напоминает мрамор, но более мягкий и не реагирует с со -ляной кислотой | |

|

10 |

Каолинит |

Al2O3× 2Si О2× 2H2O |

Белый |

2800 |

1 |

Мягкий, землистый (глинистый) жирный | |

|

11 |

Пирит |

FeS2 |

Золотистый |

5000 |

6 |

Вкрапления в виде углов или пятен | |

Показателем поведения минералов при нагревании является не только температура их размягчения или плавления, но и существенное изменение объема при нагревании. Минералы, имеющие небольшие коэффициенты теплового расширения, постепенно расширяются при нагревании. И наоборот, минералы, имеющие неравномерные температурные деформации, обусловливают возникновение внутренних напряжений. Это, в свою очередь, вызывает уменьшение плотности, растрескивание и значительное снижение прочности горной породы, которую они составляют. Поэтому знание химического состава, свойств и поведения минералов при нагревании имеет большое практическое значение для прогнозирования поведения разных горных пород в условиях пожара.